給料だけでは将来が不安 でもどうしたらいいのかわからない・・・

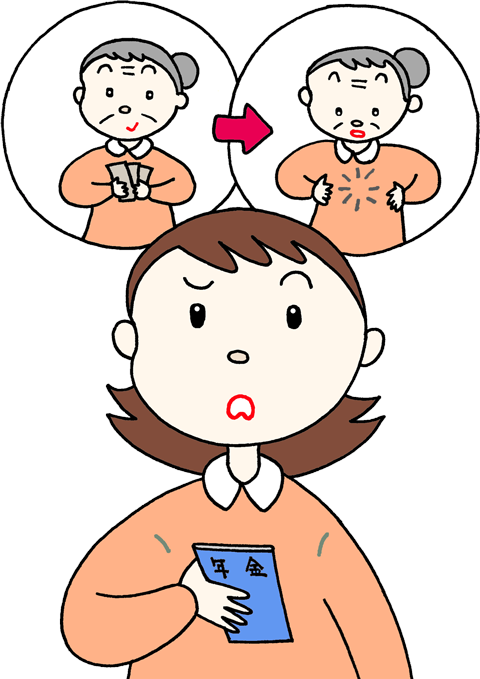

「また光熱費が上がった...」「このままで老後を迎えても大丈夫だろうか...」 給料日を心待ちにしていても、その安心感はわずか数日で消え去ります。住宅ローン、光熱費、食費...固定費を払い終えると、あっという間に財布の中身は寂しくなります。 この記事では、給料以外にも収入の柱を作り、少しずつ資産を増やしていく方法を紹介します。年金の先行きや雇用の安定性に不透明感が増す中でも、自分に合った副業や堅実な資産づくりで、毎月の余裕と将来への安心を手に入れる具体策をお伝えします。

- 将来の不安を減らす現実的な3つの方法

- 多くの人が抱える将来への経済不安

- 家計の見直しで毎月の余裕を作る簡単な方法

- つみたてNISAとiDeCoで少額から始める資産づくり

- 自分の強みを活かした無理のない収入増の方法

- 実際に行動を起こして成功した人の事例

- 今の給料だけでは厳しい理由

- 統計で見る日本の収入と生活費のバランス

- 年金制度の変化と将来受け取れる金額の見通し

- 物価上昇が家計に与える影響とその対策

- 支出を減らして貯蓄を増やす具体的な方法

- 固定費を見直して年間で30万円以上節約する方法

- お金の動きを把握するのに役立つアプリの使い方

- 給料が入ったら最初に貯金する習慣の作り方

- 初めての資産づくり・具体的な始め方

- つみたてNISAの基本と商品選びのコツ

- iDeCoを活用した税金の節約と老後資金の作り方

- 1万円から始める堅実な投資の進め方

- 自分に合った副業の見つけ方

- 会社員が安心して始められる副業の選び方

- 自分の時間と能力に合った副業の種類と特徴

- 少しずつ収入を増やしていく考え方と実践例

- 初心者でも始めやすい副業の実践方法

- スキルを活かして月に3万円稼ぐ具体的な方法

- スマホを使った空き時間の小さな稼ぎ方

- 副業で失敗しないための時間管理と続け方

- 年齢に応じた資産づくりの方法

- 20代・30代からコツコツ始める資産の増やし方

- 40代・50代でもできる老後への備え方

- 年代別に考える資産の配分と運用方法

- 年金と組み合わせた老後の生活設計

- 年金をできるだけ多く受け取るための方法

- 会社の退職金制度を確認して活用する方法

- 年金と自分の資産で老後の生活費を確保する考え方

- 最初の一ヶ月でできる具体的な取り組み

- 1週目:家計の現状把握と目標設定の方法

- 2~4週目:実際に行動に移す具体的な手順

- 一ヶ月目から実感できる変化と続けるコツ

- 無理なく続けるための工夫

- 小さな成功を積み重ねて自信をつける方法

- 日常に組み込んで習慣にする実践的なやり方

- 不安を前向きに変える考え方と実践例

- まとめ:少しずつでも始めることの大切さ

- 将来の不安は具体的な行動で解消できる

- 支出の見直し、資産形成、収入増の3つを組み合わせることが効果的

- 小さな一歩から始めて、給料以外の収入と資産を少しずつ増やそう

将来の不安を減らす現実的な3つの方法

多くの人が抱える将来への経済不安

東京都在住の山田さん(35歳・会社員)は、毎月の給料日を心待ちにしていますが、その安心感はすぐに不安へと変わります。

「同僚との付き合いも大事だし、家族との時間も削りたくない。でも将来のことを考えると夜も眠れないことがあります」と山田さんは打ち明けます。

彼だけではありません。総務省の家計調査によると、二人以上の世帯の平均貯蓄額は約1,800万円ですが、その分布は大きく偏っています。実に4割近くの世帯が1,000万円以下の貯蓄しかなく、そのうち2割は300万円にも満たないのが現実です。

さらに、下のグラフが示すように、日本では実質賃金が下がり続ける一方で、特に2022年以降は物価が大きく上昇しています。この「収入が増えない中で支出が増える」という状況が、多くの人の家計を圧迫し、将来への不安を大きくしています。

実質賃金と物価の推移(2018年を100とした場合)

| 年 | 実質賃金指数 | 消費者物価指数 |

|---|---|---|

| 2018 | 100.0 | 100.0 |

| 2019 | 98.7 | 100.5 |

| 2020 | 98.2 | 100.2 |

| 2021 | 97.5 | 99.8 |

| 2022 | 95.8 | 101.4 |

| 2023 | 94.3 | 104.7 |

| 2024 | 93.5 | 106.3 |

※ 2018年を基準(100)としたときの実質賃金指数と消費者物価指数の推移。実質賃金は下がり続ける一方で、特に2022年以降は物価が大きく上昇していることがわかります。

しかし、このような状況でも未来に希望を持てる道があります。給料だけに頼るのではなく、支出の見直し、資産形成、そして収入源の多様化によって、少しずつ経済的な安心を築いていくことが可能です。

この記事では、時間や労力をあまりかけずに始められる実践的な方法を紹介します。「給料だけでは将来が不安」という悩みを解消し、ゆとりある生活を実現する具体策を、専門家の知見や成功事例をもとにお伝えします。

家計の見直しで毎月の余裕を作る簡単な方法

将来への不安を減らすためには、まず日々の生活を見直すことが大切です。特に、家計の管理は不安解消の第一歩と言えるでしょう。家計を見直すと言っても、難しく考える必要はありません。

まずは、毎月の収入と支出を把握することから始めましょう。家計簿アプリなどを活用すれば、日々の支出を簡単に記録できます。記録することで、無駄な出費が見えてくるはずです。

例えば、毎月何気なく買っているコンビニのコーヒーを自宅で淹れるようにするだけでも、年間で数万円の節約になるかもしれません。また、格安SIMへの乗り換えや、電力会社の見直しなども効果的です。固定費の見直しは、本当に効果があります!一度設定すれば毎月自動的に節約できるのですぐに始めてください。小さなことからコツコツと、毎月の余裕を作っていきましょう。

つみたてNISAとiDeCoで少額から始める資産づくり

将来への不安を解消するためには、貯蓄だけでなく、資産運用も考えていきましょう。特に、つみたてNISAやiDeCoは、少額から始められるので初心者にもおすすめです。

つみたてNISAは、年間40万円までの投資で得た利益が非課税になる制度です。毎月少額ずつ積み立てることで、長期的な資産形成が期待できます。

iDeCoは、自分で年金を作る制度で、掛金が全額所得控除の対象になるため、節税効果も期待できます。これらの制度を活用することで、将来に向けた資産を効率的に増やしていけるでしょう。

投資というと難しく感じるかもしれませんが、まずは少額から始めて、徐々に慣れていくのがおすすめです。

自分の強みを活かした無理のない収入増の方法

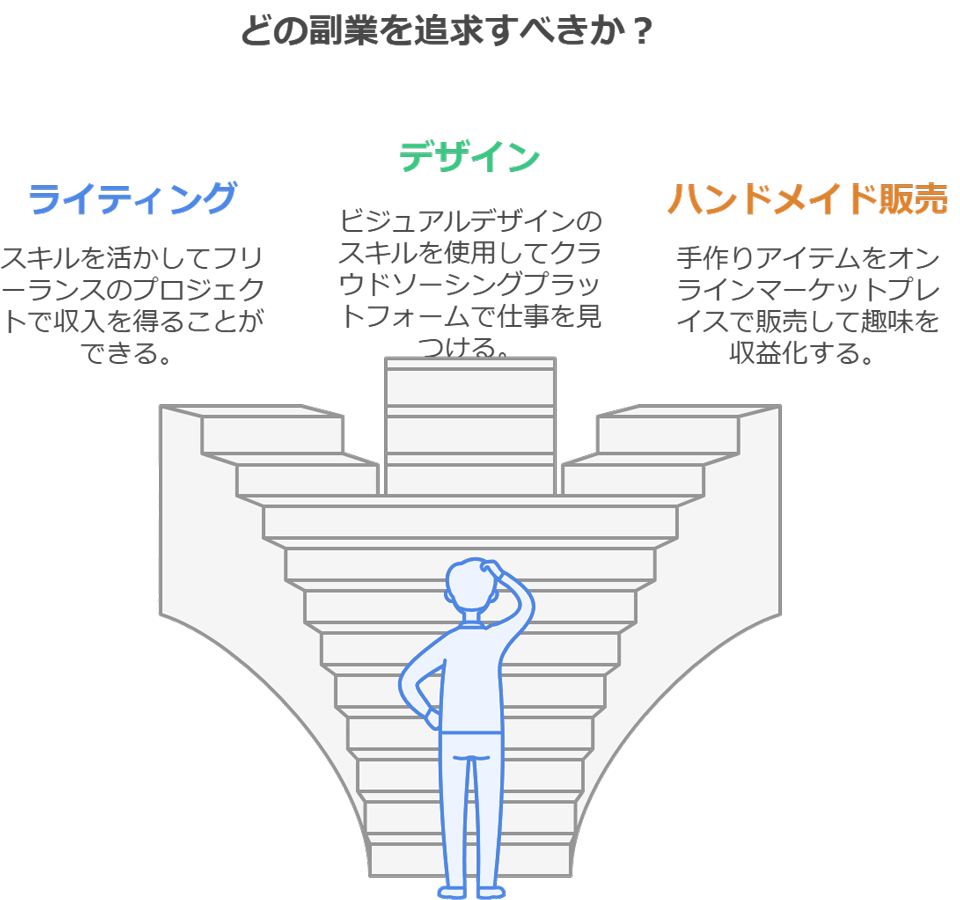

収入を増やすことも、将来の不安を減らすための有効な手段です。副業というと大変そうに感じるかもしれませんが、自分のスキルや経験を活かせるものを選べば、無理なく続けられるでしょう。

例えば、ライティングやデザインなどのスキルがあれば、クラウドソーシングサイトで仕事を探すことができます。

また、趣味や特技を活かして、ハンドメイド作品を販売したり、オンラインでレッスンをしたりするのも良いでしょう。大切なのは、自分のペースで無理なく続けられること。まずは、自分の強みや興味を整理して、どんな副業ができそうか考えてみましょう。

実際に行動を起こして成功した人の事例

【事例1】西田さん(32歳・IT企業勤務)の場合

「通勤時間を活用してウェブライティングの副業を始めました」

西田さんは、月々の住宅ローンの返済と将来の教育費に不安を感じていました。そこで、通勤時間(往復2時間)を活用して、スマホでWeb記事の執筆を始めることに。最初は1記事500円程度の低単価案件からスタートしましたが、3ヶ月目には1記事2,000円の案件を受注できるようになりました。

成果: 初月は5,000円だった副収入が、半年後には月3万円に。この収入をすべてつみたてNISAに回すことで、老後資金の不安も少しずつ解消されています。

「思い切って始めてみたことで、お金だけでなく、新しいスキルも身についた。将来への不安が行動力に変わりました」と西田さんは語ります。

【事例2】鈴木さん(45歳・営業職)の場合

「固定費の見直しだけで年間40万円の節約に成功しました」

鈴木さんは、子どもの大学進学を控え、教育費と老後の資金に大きな不安を感じていました。まず取り組んだのが徹底的な固定費の見直し。

具体的な改善点と年間節約額

- 携帯電話を大手キャリアから格安SIMに変更: 96,000円節約

- 電力・ガス会社の見直し: 48,000円節約

- 不要な保険の解約と保険の見直し: 120,000円節約

- 動画配信サービスの整理: 24,000円節約

- クレジットカードの年会費の見直し: 12,000円節約

成果: 年間約40万円の節約に成功。この資金を投資信託(つみたてNISA)と高金利の定期預金に振り分けたことで、5年後には250万円以上の資産増に成功しました。

「固定費は一度見直せば毎月自動的に節約できるのがいいですね。浮いたお金で少し贅沢もできるようになり、生活の質も上がりました」

【事例3】藤木さん(38歳・事務職)の場合

「趣味のハンドメイドが副業に。月5万円の安定収入に」

藤木さんは子育てと仕事の両立で忙しい日々を送る中、老後の資金に不安を感じていました。以前から趣味で作っていたアクセサリーをネットで販売することを思いつきました。

始め方

- ハンドメイドマーケットサイトに出店(初期費用ゼロ)

- 週末を活用して商品製作(子どもが寝た後の2時間)

- SNSを活用して少しずつ認知度アップ

成果: 開始3ヶ月は月5,000円程度でしたが、1年後には月5万円の安定収入に。この収入を家計の支出削減や投資に回すことで、少しずつ将来への不安が軽減されました。

「自分の好きなことで収入を得られる喜びは、お金以上のものがあります。何より精神的な余裕ができたことが大きな変化です」

今の給料だけでは厳しい理由

統計で見る日本の収入と生活費のバランス

日本の平均給与は、長年伸び悩んでいると言われています。一方で、物価は上昇傾向にあり、特に食料品や光熱費などの生活必需品の価格が上がっています。

総務省の家計調査によると、二人以上の世帯の消費支出は、年々増加傾向にあることがわかります。

つまり、収入が増えない中で支出が増えているため、家計は圧迫されていると言えるでしょう。このような状況では、日々の生活を維持するだけでも大変で、将来への備えまで手が回らないという人も多いのではないでしょうか。

年金制度の変化と将来受け取れる金額の見通し

日本の年金制度は、少子高齢化の影響で、将来的に受け取れる年金額が減少する可能性が指摘されています。厚生労働省の試算によると、将来の年金給付水準は、現役世代の賃金に対して50%程度になる見込みです。

つまり、現役世代の平均的な収入の半分程度しか年金を受け取れない可能性があるということです。年金だけに頼らず、自分自身で老後資金を準備する必要性が高まっていると言えるでしょう。

物価上昇が家計に与える影響とその対策

物価上昇は、私たちの家計に大きな影響を与えます。特に、食料品や光熱費などの生活必需品の価格が上がると、日々の生活が圧迫されます。

物価上昇への対策としては、まず家計の見直しが挙げられます。無駄な支出を減らし、節約を心がけることが大切です。また、エネルギー効率の良い家電に買い替えたり、断熱対策をしたりすることで、光熱費を抑えることもできます。

さらに、食料品の価格変動をチェックして、安い時にまとめ買いをするなどの工夫も効果的です。

支出を減らして貯蓄を増やす具体的な方法

固定費を見直して年間で30万円以上節約する方法

支出を減らすためには、固定費の見直しが効果的です。固定費とは、毎月決まって出ていくお金のことで、例えば家賃、光熱費、通信費、保険料などが挙げられます。これらの固定費を見直すことで、年間で30万円以上の節約も可能です。

格安SIMに乗り換えることで、年間数万円の節約になります。また、電力会社やガス会社を見直すことでも、同様に節約が期待できます。保険も、不要な特約を外したり、保険会社を見直したりすることで、保険料を下げられる場合があります。

お金の動きを把握するのに役立つアプリの使い方

家計管理には、家計簿アプリを活用するのがおすすめです。家計簿アプリを使えば、日々の支出を簡単に記録できるだけでなく、グラフなどで視覚的に家計の状況を把握できます。

「マネーフォワードME」や「Zaim」などのアプリは、銀行口座やクレジットカードと連携することで、自動的に入出金を記録してくれます。これらのアプリを使えば、お金の流れが一目でわかるため、無駄な支出を見つけやすくなります。

また、アプリによっては、予算を設定したり、目標貯金額を設定したりする機能もあります。これらの機能を活用することで、より効果的に貯蓄を進められるでしょう。

給料が入ったら最初に貯金する習慣の作り方

貯蓄を増やすためには、給料が入ったら最初に貯金する習慣をつけることが大切です。給料が入ってから生活費を使い、残ったお金を貯金しようと思っても、なかなか貯まらないものです。

そこでおすすめなのが、先取り貯金です。先取り貯金とは、給料が入ったら最初に一定額を貯金用の口座に移す方法です。

毎月給料の1割を貯金すると決めて、自動的に積み立てるように設定しておけば、確実に貯蓄を増やせます。また、会社の財形貯蓄制度を利用するのも良いでしょう。財形貯蓄制度は、給料から天引きで貯蓄できるため、手間なく貯蓄を続けられます。

初めての資産づくり・具体的な始め方

つみたてNISAの基本と商品選びのコツ

つみたてNISAは、少額から始められる投資制度で、投資初心者におすすめです。年間40万円までの投資で得た利益が、最長20年間非課税になります。投資対象は、投資信託やETF(上場投資信託)です。

商品選びのコツは、長期的な視点で選ぶことです。過去の運用実績だけでなく、将来性や運用コストなども考慮しましょう。

投資信託を選ぶ際は、分散投資されているバランス型の投資信託を選ぶと、リスクを抑えられます。投資に慣れてきたら、徐々に株式型の投資信託に挑戦するのも良いでしょう。

iDeCoを活用した税金の節約と老後資金の作り方

iDeCoは、自分で年金を作る制度で、掛金が全額所得控除の対象になるため、節税効果が期待できます。毎月の掛金は、5,000円から1,000円単位で設定できます。投資対象は、定期預金、保険、投資信託などです。

iDeCoは、原則として60歳まで引き出すことができませんが、長期的な視点で老後資金を準備するには適した制度と言えるでしょう。特に、自営業者やフリーランスの人は、会社員に比べて年金が少ない傾向にあるため、iDeCoを活用して老後資金を準備することをおすすめします。

1万円から始める堅実な投資の進め方

投資というとまとまったお金が必要なイメージがあるかもしれませんが、最近では1万円からでも始められる投資サービスが増えています。例えば、SBI証券や楽天証券などのネット証券では、100円から投資信託を購入できます。

PayPay証券やLINE証券などのスマホ証券では、株を1株単位で購入できるサービスもあります。

これらのサービスを活用すれば、少額からでも投資を始められます。投資初心者は、まず少額から始めて、徐々に慣れていくのがおすすめです。投資に慣れてきたら、積立投資を始めるのも良いでしょう。

積立投資は、毎月一定額を自動的に投資する方法で、価格変動のリスクを抑えながら、長期的な資産形成が期待できます。

月1万円の積立投資シミュレーション

| 運用期間 | 投資元本 | 平均年利2%の場合 | 平均年利4%の場合 | 平均年利6%の場合 |

|---|---|---|---|---|

| 5年 | 60万円 | 約63万円 | 約66万円 | 約70万円 |

| 10年 | 120万円 | 約133万円 | 約147万円 | 約164万円 |

| 20年 | 240万円 | 約295万円 | 約367万円 | 約462万円 |

| 30年 | 360万円 | 約493万円 | 約694万円 | 約1005万円 |

※複利計算による概算値。税金や手数料は考慮していません。

固定費見直しによる節約効果の具体例

| 見直し項目 | 月間節約額 | 年間節約額 | 難易度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 携帯電話を格安SIMに | 5,000円〜8,000円 | 6〜10万円 | ★★☆ | 家族3人の場合 |

| 電力・ガス会社の見直し | 1,500円〜4,000円 | 2〜5万円 | ★☆☆ | 手続きは簡単 |

| 動画配信サービスの整理 | 1,000円〜3,000円 | 1〜4万円 | ★☆☆ | 複数契約の見直し |

| 保険の見直し | 3,000円〜10,000円 | 4〜12万円 | ★★★ | FPに相談するのがおすすめ |

| 自炊の回数を増やす | 5,000円〜15,000円 | 6〜18万円 | ★★☆ | 週2回の外食を自炊に |

| コーヒーを自宅で淹れる | 3,000円〜5,000円 | 4〜6万円 | ★☆☆ | 1日1杯のコーヒーショップ利用 |

※あくまで目安です。実際の節約効果は個人の状況により異なります。

自分に合った副業の見つけ方

会社員が安心して始められる副業の選び方

会社員が副業を選ぶ際は、本業に支障が出ないように、時間や場所に縛られないものを選ぶのがおすすめです。例えば、Webライティングやプログラミングなどのスキルがあれば、クラウドソーシングサイトで仕事を探すことができます。

自分の得意なことを活かして、オンラインでレッスンをしたり、ハンドメイド作品を販売したりすることもできます。また、最近では、スキルシェアサービスを利用して、自分のスキルを活かした副業を始める人も増えています。これらのサービスを利用すれば、自分の得意なことを活かして、無理なく収入を得ることができるでしょう。

自分の時間と能力に合った副業の種類と特徴

副業には、さまざまな種類があります。自分の時間や能力に合わせて、無理なく続けられるものを選ぶことが大切です。例えば、文章を書くのが得意な人は、Webライティングやブログ記事の執筆などがおすすめです。デザインやイラストが得意な人は、ロゴ作成やイラスト制作などの仕事があります。

プログラミングやWebサイト制作などのスキルがあれば、より高収入を目指せるでしょう。一方、特別なスキルがない人でも、アンケートモニターやデータ入力などの副業であれば、すぐに始めることができます。

また、最近では、自分の得意なことを活かして、オンラインでレッスンをしたり、ハンドメイド作品を販売したりする人も増えています。これらの副業は、自分のペースで働けるため、会社員でも無理なく続けられるでしょう。

少しずつ収入を増やしていく考え方と実践例

副業を始める際は、最初から高収入を目指すのではなく、少しずつ収入を増やしていくことを考えましょう。まずは、月に数千円から1万円程度の収入を目標に、無理のない範囲で始めるのがおすすめです。

Webライティングの副業であれば、最初は1記事1,000円程度の案件から始めて、徐々に単価の高い案件に挑戦していくと良いでしょう。

また、スキルアップのために、オンライン講座を受講したり、書籍を読んだりすることも効果的です。スキルが向上すれば、より高収入を目指せるようになります。

大切なのは、焦らずにコツコツと続けることです。副業で得た収入は、貯蓄に回したり、自己投資に使ったりすることで、将来の資産形成に役立てることができます。

2025年最新:新しい働き方と収入源のトレンド

従来の「会社員+副業」の枠を超えた、新しい働き方が広がっています。自分のスキルや状況に合わせて選べる多様な選択肢を紹介します。

デジタルノマド

場所に縛られずリモートで働く新しいライフスタイル。オンライン上のスキルを活かして世界中どこからでも仕事ができます。

必要なスキル

- デジタルスキル

- 英語力

- 自己管理能力

主なプラットフォーム

メリット

- 場所の自由

- 時間の柔軟性

- グローバルな機会

デメリット・課題

- 不安定な収入

- 孤独感

- 時差の課題

クリエイターエコノミー

自分の知識やスキル、コンテンツを活かして収入を得る働き方。SNSやプラットフォームを通じてファンから直接収益化できます。

必要なスキル

- コンテンツ制作力

- マーケティング

- ブランディング

主なプラットフォーム

メリット

- パッシブインカム可能

- 自分の情熱を仕事に

- 成長の可能性大

デメリット・課題

- 収益化までに時間

- 飽和市場

- 継続的なコンテンツ制作が必要

ギグワーク

短期的な仕事や単発の案件を受注する働き方。多様なプラットフォームを通じて自分のスキルを提供できます。

必要なスキル

- 特定のスキル

- 時間管理能力

- 顧客対応力

主なプラットフォーム

メリット

- 低いハードル

- 時間の自由度

- スキル次第で単価アップ

デメリット・課題

- 収入の不安定さ

- 福利厚生なし

- 競争の激しさ

スモールビジネスDX

個人や小規模チームでデジタルを活用したビジネス展開。ECサイトやオンラインサービスを少額から立ち上げられます。

必要なスキル

- ビジネス思考

- 基本的なIT知識

- マーケティング

主なプラットフォーム

メリット

- 自分のビジネスを構築

- スケール可能性

- 低コストで開始可能

デメリット・課題

- 競争の激しさ

- 集客の難しさ

- 在庫リスク(物販の場合)

データ活用副業

データ分析や整理のスキルを活かした働き方。多くの企業がデータ人材を求めており、初心者でも始められる領域があります。

必要なスキル

- 分析ツール

- 論理的思考

- Excelスキル

主なプラットフォーム

メリット

- 需要の高さ

- リモートワーク可能

- 将来性の高いスキル

デメリット・課題

- 専門知識の習得

- 継続的な学習必要

- 案件獲得の難しさ

新しい働き方を始めるためのステップ

- 自分のスキルと興味を洗い出し、合った働き方を選ぶ

- 必要な知識やツールの基本を学ぶ(オンライン講座や書籍で)

- 小さな案件や少額から始めて経験を積む

- 実績を積み重ねてポートフォリオを作る

- ネットワークを広げて新しい機会を探る

注:新しい働き方は自由度が高い反面、自己管理の責任も大きくなります。税金や健康保険などの手続きも自分で対応する必要があります。

初心者でも始めやすい副業の実践方法

スキルを活かして月に3万円稼ぐ具体的な方法

自分のスキルを活かして月に3万円稼ぐことは、十分に可能です。例えば、Webライティングのスキルがあれば、1記事3,000円の案件を月に10記事こなせば、3万円の収入になります。

プログラミングのスキルがあれば、Webサイト制作やアプリ開発などの案件を受注することで、より高収入を目指せるでしょう。スキルを活かした副業は、自分の得意なことを活かせるため、楽しみながら続けられるのが魅力です。

まずは、クラウドソーシングサイトやスキルシェアサービスに登録して、自分のスキルを活かせる案件を探してみましょう。

スマホを使った空き時間の小さな稼ぎ方

スマホを使った副業は、空き時間を有効活用できるため、忙しい会社員にもおすすめです。例えば、アンケートモニターやポイントサイトを利用すれば、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を使って、手軽に収入を得ることができます。

スマホで写真や動画を撮影して、ストックフォトサイトや動画共有サイトに投稿するのも良いでしょう。これらの副業は、特別なスキルがなくても始められるため、初心者にもおすすめです。まずは、スマホでできる副業をいくつか試してみて、自分に合ったものを見つけてみましょう。

副業で失敗しないための時間管理と続け方

副業で失敗しないためには、時間管理が重要です。本業に支障が出ないように、副業に費やす時間を決めて、計画的に進めましょう。また、副業を続けるためには、無理のない目標設定と、モチベーションの維持が大切です。

最初は、月に数千円程度の収入を目標に、徐々にステップアップしていくと良いでしょう。また、副業で得た収入を貯蓄や自己投資に使うなど、モチベーションを維持するための工夫も大切です。

年齢に応じた資産づくりの方法

20代・30代からコツコツ始める資産の増やし方

20代・30代は、将来を見据えて資産形成を始めるのに最適な時期です。若い頃からコツコツと資産を増やしていくことで、将来の選択肢が広がります。まずは、毎月の収入から一定額を貯蓄に回す習慣をつけましょう。

貯蓄だけでなく、つみたてNISAやiDeCoなどの制度を活用して、資産運用を始めるのもおすすめです。これらの制度は、少額から始められるため、投資初心者にも適しています。

また、自己投資も積極的に行いましょう。スキルアップや資格取得のために、時間やお金を使うことは、将来の収入アップにつながります。

40代・50代でもできる老後への備え方

40代・50代は、老後を見据えて、より具体的な資産形成を始める必要があります。まずは、現状の資産状況を把握し、老後までに必要な資金を計算しましょう。その上で、不足する資金をどのように準備するか計画を立てます。

貯蓄や資産運用だけでなく、保険や不動産なども活用しながら、バランスの取れた資産形成を目指しましょう。また、健康管理も大切です。健康寿命を延ばすことは、老後の生活費を抑えることにつながります。

年代別に考える資産の配分と運用方法

資産の配分と運用方法は、年代によって考える必要があります。20代・30代は、比較的リスクを取れるため、株式などの成長性の高い資産を組み入れる割合を増やしても良いでしょう。40代・50代は、リスクを抑えつつ、安定的な資産形成を目指すことが大切です。

債券や不動産などの安定資産を組み入れる割合を増やし、バランスの取れたポートフォリオを構築しましょう。また、定期的に資産状況を見直し、必要に応じてポートフォリオを調整することも大切です。

年金と組み合わせた老後の生活設計

年金をできるだけ多く受け取るための方法

年金をできるだけ多く受け取るためには、まず年金制度を正しく理解することが大切です。年金の加入期間や保険料の納付状況によって、将来受け取れる年金額が変わります。年金の加入期間が短い場合は、任意加入制度を利用して、加入期間を延長することもできます。

また、繰り下げ受給を利用すれば、年金額を増やすことができます。繰り下げ受給とは、年金の受給開始時期を遅らせることで、年金額が増額される制度です。繰り下げ受給は、最大で75歳まで遅らせることができ、その場合、年金額は84%増額されます。

会社の退職金制度を確認して活用する方法

会社の退職金制度は、老後の生活設計において重要な要素の一つです。退職金制度には、一時金で受け取る方法と、年金で受け取る方法があります。どちらの方法を選ぶかは、個人の状況や考え方によって異なります。

一時金で受け取る場合は、まとまった資金を自由に使えるメリットがありますが、税金や社会保険料の負担が大きくなる可能性があります。

年金で受け取る場合は、毎月安定した収入を得られるメリットがありますが、インフレリスクなどがあります。自分の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。

年金と自分の資産で老後の生活費を確保する考え方

老後の生活費を確保するためには、年金だけでなく、自分自身の資産も活用する必要があります。まずは、老後の生活費を計算し、年金で不足する分を、貯蓄や資産運用で準備する必要があります。

資産運用は、リスクとリターンを考慮しながら、バランスの取れたポートフォリオを構築することが大切です。

健康寿命を延ばすことも、老後の生活費を抑えることにつながります。健康な生活習慣を心がけ、医療費や介護費を抑える努力もしましょう。

最初の一ヶ月でできる具体的な取り組み

1週目:家計の現状把握と目標設定の方法

まず、家計の現状を把握することから始めましょう。家計簿アプリなどを活用して、過去1ヶ月間の収入と支出を記録し、分析します。無駄な支出を見つけたら、改善策を考えましょう。次に、将来の目標を設定します。

例えば、「3年後にマイホームを購入する」「5年後に海外旅行に行く」などの具体的な目標を設定することで、貯蓄や資産運用のモチベーションを高めることができます。目標を設定したら、目標達成のために必要な資金を計算し、毎月の貯蓄額や投資額を決めましょう。

2~4週目:実際に行動に移す具体的な手順

目標を設定したら、実際に行動に移しましょう。まずは、固定費の見直しから始めます。格安SIMへの乗り換えや、電力会社の見直しなど、固定費を削減できる方法を検討し、実行しましょう。

次に、貯蓄や資産運用を始めます。先取り貯金や財形貯蓄制度などを利用して、毎月自動的に貯蓄できる仕組みを作りましょう。また、つみたてNISAやiDeCoなどの制度を利用して、資産運用も始めましょう。投資初心者、まずは少額から始めて、徐々に慣れていくのがおすすめです。

一ヶ月目から実感できる変化と続けるコツ

一ヶ月間、家計の見直しや資産運用に取り組むことで、少しずつ変化を実感できるはずです。例えば、貯蓄額が増えたり、投資信託の評価額が上がったりすることで、モチベーションが高まるでしょう。

大切なのは、小さな成功体験を積み重ねることです。成功体験を記録することで、達成感を得られ、継続する意欲につながります。また、目標達成のために、定期的に進捗状況を確認することも大切です。目標達成までの道のりを見える化することで、モチベーションを維持できます。

無理なく続けるための工夫

小さな成功を積み重ねて自信をつける方法

無理なく続けるためには、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。例えば、毎日100円貯金する、週に1回は自炊するなど、小さな目標を設定し、達成したら自分を褒めてあげましょう。

成功体験を記録することで、達成感を得られ、自信につながります。また、目標達成のために、仲間を見つけるのも効果的です。SNSなどで同じ目標を持つ人とつながり、励まし合いながら続けることで、モチベーションを維持できます。

日常に組み込んで習慣にする実践的なやり方

習慣化するためには、日常に組み込むことが大切です。例えば、毎朝起きたら、家計簿アプリを開いて前日の支出を確認する、通勤時間に投資の勉強をするなど、ルーティンの中に組み込むことで、無理なく続けられます。

習慣化アプリなどを活用するのも効果的です。習慣化アプリは、目標達成までの進捗状況を記録したり、リマインダーを設定したりする機能があります。これらの機能を活用することで、習慣化をサポートしてくれます。

不安を前向きに変える考え方と実践例

将来への不安は、誰でも抱えるものです。しかし、不安に押しつぶされるのではなく、前向きに変えることが大切です。まずは、不安の原因を具体的に書き出してみましょう。原因を明確にすることで、対策を立てやすくなります。

次に、目標を達成した未来を想像してみましょう。目標達成後の自分を具体的にイメージすることで、モチベーションが高まります。また、不安を解消するために、情報収集や学習をすることも効果的です。知識が増えることで、不安が軽減されるだけでなく、新たな目標が見つかるかもしれません。

まとめ:少しずつでも始めることの大切さ

将来の不安は具体的な行動で解消できる

将来への不安は、誰でも抱えるものです。しかし、不安に押しつぶされるのではなく、具体的な行動を起こすことで解消できます。

まずは、家計の見直しや貯蓄、資産運用など、できることから始めましょう。小さな一歩でも、積み重ねることで大きな成果につながります。

支出の見直し、資産形成、収入増の3つを組み合わせることが効果的

将来の不安を解消するためには、支出の見直し、資産形成、収入増の3つを組み合わせることが効果的です。支出を見直すことで、貯蓄に回せるお金を増やし、資産運用で効率的に資産を増やしましょう。また、副業などで収入を増やすことで、より早く目標を達成できます。

小さな一歩から始めて、給料以外の収入と資産を少しずつ増やそう

まずは、小さな一歩から始めましょう。例えば、毎日100円貯金する、週に1回は自炊するなど、できることから始めることで、無理なく続けられます。また、給料以外の収入源を増やすことも大切です。副業や投資など、さまざまな方法で収入を増やし、将来の選択肢を広げましょう。

よくある質問(FAQ)

副業の内容や会社の規定によっては、会社に知られずに副業をすることが可能です。ただし、副業禁止の会社で副業をしてしまうと、最悪の場合、解雇になる可能性もあります。

まずは、会社の就業規則を確認し、副業が認められているか確認しましょう。

また、副業をする際は、本業に支障が出ないように、時間や体調管理に気をつけましょう。

投資は、初心者でも始めることができます。最近では、少額から投資できるサービスや、投資信託などの初心者向けの金融商品も増えています。

まずは、つみたてNISAやiDeCoなどの制度を活用して、少額から投資を始めてみましょう。

また、投資に関する書籍やセミナーなどで、知識を深めることも大切です。

忙しい会社員でも、工夫次第で副業の時間は作れます。例えば、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を活用したり、週末にまとめて作業したりすることで、時間を確保できます。

また、家事や育児などの時間を短縮するために、便利な家電やサービスを利用するのも良いでしょう。

大切なのは、無理のない範囲で、計画的に時間を使うことです。

老後に必要な貯蓄額は、ライフスタイルや価値観によって異なります。一般的には、老後資金として2,000万円程度必要と言われています。しかし、これはあくまで目安であり、実際にはもっと多くの資金が必要になる場合もあります。

まずは、老後の生活費を計算し、必要な貯蓄額を把握しましょう。

その上で、目標達成のために、計画的に貯蓄や資産運用を進めることが大切です。

資産形成と副業は、どちらから始めても構いません。大切なのは、自分に合った方法で、無理なく続けることです。もし、まとまった資金があるのであれば、資産運用から始めるのも良いでしょう。一方、資金がない場合は、副業で収入を増やしてから、資産運用を始めるのも良いでしょう。

また、資産形成と副業を同時に進めることも可能です。

例えば、副業で得た収入を、資産運用に回すことで、より早く目標を達成できます。