高齢者が涙目になる原因5選

加齢とともに「涙目」の症状に悩まされる方は少なくありません。目から涙があふれ、視界がぼやけたり、目の周りの皮膚がただれたりと日常生活に支障をきたすこともあります。高齢者の涙目には「後天性涙道狭窄」や「鼻涙管閉塞症」、「眼瞼内反症」など様々な原因があります。本記事では、高齢者に多い涙目の5つの主な原因と対処法を解説します。涙目の症状でお悩みの方、ご家族の目の健康が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

- 高齢者が涙目になる主な原因

- 後天性涙道狭窄

- 鼻涙管閉塞症

- 眼瞼内反症・睫毛内反症

- 高齢者涙目の原因ー加齢とドライアイの関係ーなぜ涙の量が減ってしまうのか?

- 高齢者涙目の原因ー加齢による涙腺の変化ー

- 高齢者涙目の原因ー目の感染症ー

- 高齢者涙目の原因ー高齢者の眼瞼炎ー

高齢者が涙目になる主な原因

高齢者が涙目になる主な原因は以下の通りです。まず、加齢に伴い、涙が流れる経路である涙道が狭くなる「後天性涙道狭窄」が起こりやすくなります。これにより、涙道が狭くなると、涙が十分に排出されずに溜まり、涙目の原因となります。また、鼻涙管が加齢などの影響で詰まってしまう「鼻涙管閉塞症」も高齢者に多い涙目の原因です。この場合、鼻涙管が詰まると涙が鼻に流れにくくなり、目から溢れてしまいます。

さらに、まぶたや睫毛が内側に反り返り、眼球に接触してしまう「眼瞼内反症」や「睫毛内反症」も高齢者に見られる涙目の原因となります。眼球への刺激が涙の分泌を促進させるためです。加えて、鼻涙管閉塞を放置すると、涙嚢(涙の溜まり場所)に細菌が増え、慢性的な炎症である「涙嚢炎」を引き起こします。涙嚢炎が進行すると涙の排出がさらに阻害され、涙目が悪化します。

また、高齢者はドライアイ(目の乾燥)になりやすく、これが逆に涙の過剰分泌を引き起こし、涙目の原因にもなります。目の乾燥が刺激となり、涙腺から涙が多量に分泌されるためです。以上のように、高齢者の涙目には様々な原因があり、これらの原因は加齢に伴う身体的変化が大きく関係しています。

後天性涙道狭窄

後天性涙道狭窄(こうてんせいるいどうきょうさく)によって涙目が生じる主な理由は、加齢・外傷・炎症などによって鼻涙管の内腔が物理的に狭小化するため、涙液の正常な排出経路が阻害されることに起因します。

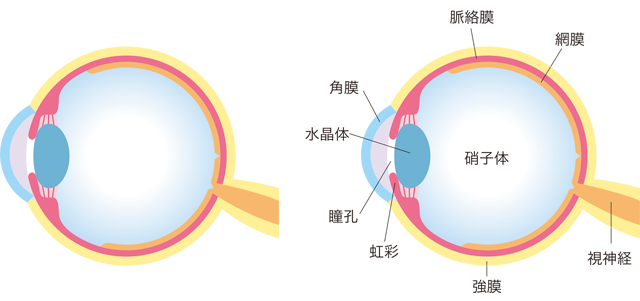

涙腺から分泌された涙は通常、涙小管→涙嚢→鼻涙管を経て鼻腔へ排出されますが、この経路のどこか(特に高齢者では鼻涙管下部)が狭窄すると、涙液が貯留して眼球表面に溢れ出る「流涙」が発生します。

さらに狭窄部位より上流の涙嚢に涙が停滞すると、細菌感染を起こして炎症性物質が産生され、これが反射性の涙分泌亢進を引き起こすという悪循環が形成されます。閉塞が進行すると、成人の1日涙分泌量(約1ml)の50-70%が鼻腔へ排出されなくなり、持続的な涙目状態に至るというメカニズムが確認されています。

鼻涙管閉塞症

鼻涙管閉塞症(びるいかんへいそくしょう)によって涙目の症状が生じる主な理由は、涙液の正常な排出システムが物理的に阻害されることに起因します。

涙腺から分泌された涙は通常、上下の涙点から涙小管を通り涙嚢に集められ、鼻涙管を経て鼻腔へ排出されますが、この経路の最終部である鼻涙管が閉塞すると、涙液が逆流して眼球表面に滞留します。加齢に伴う粘膜の肥厚や老廃物の蓄積、外傷後の瘢痕形成、慢性副鼻腔炎に伴う炎症などが閉塞の主要因となり、成人患者の約70%で自然発生的な狭窄が確認されています。

閉塞が持続すると、1日約1ml分泌される涙液の50-70%が鼻腔に排出されなくなり、眼球表面に溢れる「機能性流涙」が発生します。さらに滞留した涙液が細菌の培養地となり、黄色ブドウ球菌や肺炎球菌などの増殖を招き、二次的な涙嚢炎を引き起こすことがあります。この感染症が生じると、炎症性サイトカインが反射性の涙分泌亢進を誘発し、涙目と目やにの悪循環が形成されます。

特に高齢者では、閉塞部位より上部の涙嚢が拡張し、涙液のポンプ機能を担う眼輪筋の収縮効率が低下するため、重力に逆らった涙液の移動が困難になります。このような解剖学的変化に加え、慢性的な結膜弛緩症が併発すると、涙点が眼球表面から浮き上がり、さらに排出効率が悪化する「ドライアイ随伴性流涙」の機序も関与します。これらの複合的な要因により、室内でも持続的な流涙が生じ、QOLの低下につながることが臨床研究で報告されています。

眼瞼内反症・睫毛内反症

眼瞼内反症は主に加齢によって下まぶたの筋肉や皮膚が緩み、瞼縁が内側に巻き込まれることでまつ毛が角膜に接触する状態です。一方、睫毛内反症は先天性要因が強く、まぶたの皮膚や皮下組織の過剰によってまつ毛が眼球方向に押し倒される疾患で、乳幼児期に多く認められます。

両者ともまつ毛が角膜を刺激することで異物感・充血・流涙を引き起こし、放置すると角膜びらんや視力障害に至る可能性があります。眼瞼内反症は高齢者に、睫毛内反症は小児にそれぞれ好発する点が特徴的な差異です。

眼瞼内反症・睫毛内反症によって涙目の症状が生じる理由は、主に二つの機序が相互に作用しています。第一に、まぶたが内側に反転したりまつ毛が眼球方向に向くことで、角膜表面への物理的刺激が持続的に発生します。この刺激が三叉神経を介して反射性の涙分泌を亢進させるため、涙腺からの分泌量が増加します。特に睫毛内反症では、1本あたり約0.7mNの力が角膜上皮細胞にかかることで、持続的な異物感と防御反応としての過剰な涙産生が引き起こされます。

第二に、眼瞼の解剖学的変形が涙液排出系の機能不全を招きます。正常時には瞬目運動に伴う眼輪筋の収縮が涙小管の毛細管現象を促進しますが、まぶたが内反した状態では涙点(直径約0.3mmの排出孔)が眼球表面から逸脱し、涙液を捕捉できなくなります。加えて、下眼瞼の外反角度が通常の5-10度から20度以上に増大すると、涙液が涙湖に滞留し、重力に従って頬部へ溢れ出す「機能性流涙」が生じます。

高齢者では眼窩脂肪の萎縮に伴う眼球後退がこれらの現象を増悪させ、1日あたりの基礎分泌量(約1.2μL/min)に対し排出量が50%以上減少するケースが確認されています。

これらの要因に加え、慢性的な角膜刺激によって結膜杯細胞が減少し、ムチン層の生成不全が生じると、涙液層の安定性が損なわれます。この状態では一見矛盾する「ドライアイ随伴性流涙」が発生し、乾燥感と涙目の両症状が併存する複雑な病態を形成します。

臨床研究では、眼瞼内反症患者の約68%でSchirmer試験値が正常範囲(10-30mm/5分)を超える一方、涙液クリアランス時間が延長するという逆説的なデータが報告されています。

高齢者涙目の原因ー加齢とドライアイの関係ーなぜ涙の量が減ってしまうのか?

年齢とともに涙の量が減り、ドライアイになりやすくなるのはなぜでしょうか? 涙は、目の表面を潤し、異物やゴミを取り除き、目の健康を保つために重要な役割を果たします。涙は、涙腺と呼ばれる器官で産生されます。涙腺は、まぶたの裏側にある小さな腺です。 加齢によって、涙腺の機能が低下します。その理由はいくつかありますが、主な原因は以下の3つです。

- 涙腺の組織変化: 年齢とともに、涙腺の組織が老化し、涙を産生する細胞の数が減少します。

- ホルモンバランスの変化: 女性ホルモンであるエストロゲンは、涙腺の機能を維持する役割を果たします。閉経後、エストロゲンレベルが低下すると、涙腺の機能も低下します。

- 免疫機能の変化: 加齢とともに、免疫機能が低下し、涙腺が炎症を起こしやすくなります。

これらの要因によって、涙の量が減少し、ドライアイを発症しやすくなります。ドライアイの症状としては、目の乾燥感、かゆみ、痛み、充血、視界のぼやけなどが挙げられます。

ドライアイは、日常生活に支障をきたすだけでなく、目の表面を傷つけ、感染症のリスクを高めることもあります。では、ドライアイを予防するにはどうすればよいのでしょうか?

| 十分な睡眠をとる | 睡眠不足は、涙腺の機能を低下させます。 |

| バランスのとれた食事をとる | ビタミンA、C、Eを含む食品は、目の健康に良いとされています。 |

| 目の酷使を避ける | 長時間のパソコンやスマートフォンの使用は、目を疲れさせ、ドライアイの症状を悪化させます。 |

| 加湿器を使用する | 乾燥した環境は、ドライアイの症状を悪化させます。加湿器を使用して、室内の湿度を適切に保ちましょう。 |

| 人工涙液を使用する | 涙の量が足りない場合は、人工涙液を使用して目の表面を潤しましょう。 |

| 定期的に眼科を受診する | 定期的に眼科を受診し、ドライアイの症状をチェックすることが大切です。 |

加齢によって涙の量は減りますが、適切なケアによってドライアイを予防し、目の健康を保つことができます。

高齢者涙目の原因ー加齢による涙腺の変化ー

涙腺は目の側面にある小さな器官で、涙液を作り出す役割を担っています。涙液は目の表面を潤し、乾燥から守るとともに、異物を洗い流したり細菌から目を守る重要な働きがあります。

しかし、加齢に伴い涙腺の細胞が徐々に減少・萎縮していきます。このため、涙腺から十分な量の涙液が産生されなくなります。涙液が不足すると、目の表面が乾燥しやすくなり、異物感や痛みを感じるようになります。

そうすると、目に刺激が加わったことを知らせる反射的な涙が出てきます。これが高齢者によく見られる"涙目"の症状です。 つまり、加齢による涙腺の機能低下が原因で、目の乾燥が進行し、それに伴って反射的に涙が出るため、涙目になってしまうのです。

涙液は目の健康を維持するうえで欠かせません。高齢者は涙腺の老化に伴い、ドライアイなどの目の乾燥症状に気をつける必要があります

高齢者涙目の原因ー目の感染症ー

高齢者が目の感染症にかかりやすい主な理由は、いくつかの要因が重なって目の防御機能が低下するためです。まず、加齢とともに涙の量が減少し、目の保護力が低下します。その結果、涙が減ると病原体が目に侵入しやすくなります。さらに、免疫機能が低下することで病原体に対する抵抗力が弱まり、感染症のリスクが高まります。

また、加齢によりまぶたがたるんで閉じにくくなると、目が乾燥しやすくなり、病原体が侵入しやすくなります。加えて、糖尿病や高血圧などの基礎疾患がある場合、目の血流が悪くなり免疫機能が低下するため、感染症のリスクがさらに高まります。さらに、ステロイド薬の服用により免疫機能が抑制されると、目の感染症にかかりやすくなります。

これらの要因が重なることで、高齢者の目の防御機能が低下し、感染症にかかりやすくなるのです。

高齢者涙目の原因ー高齢者の眼瞼炎ー

高齢者の眼瞼炎(がんけんえん)は、まぶた(眼瞼)が炎症を起こす状態を指します。

高齢者の眼瞼炎は、涙の減少、皮脂腺の機能低下、免疫機能の低下、まぶたのたるみ、基礎疾患、外部からの刺激などが複合的に作用して引き起こされます。これらの要因がまぶたの炎症を促進し、眼瞼炎が発生しやすくなるのです。予防には、目の乾燥を防ぐための適切なケアや、基礎疾患の管理、清潔を保つことが重要です。

-

涙の減少と乾燥

高齢になると涙の分泌量が減少します。涙は目の表面を潤し、細菌やウイルスを洗い流す役割があります。涙が不足すると目が乾燥しやすくなり、まぶたの内側の皮膚も乾燥してしまいます。これがまぶたの炎症を引き起こす一因となります。 -

皮脂腺の機能低下

まぶたにはマイボーム腺という皮脂腺があり、ここから分泌される油分が涙の蒸発を防ぎます。しかし、加齢によりこの腺の機能が低下すると、涙がすぐに蒸発し目が乾燥しやすくなります。乾燥したまぶたは炎症を起こしやすくなります。 -

免疫機能の低下

年齢とともに免疫機能が低下します。免疫システムは体内に侵入した病原体(細菌やウイルス)を排除する役割がありますが、これが弱まると感染症にかかりやすくなります。まぶたも例外ではなく、感染が起こると炎症が発生します。 -

まぶたのたるみ

加齢によりまぶたがたるむと、まぶたがうまく閉じなくなり、目の表面が乾燥しやすくなります。さらに、たるんだまぶたの皮膚には細菌が繁殖しやすくなり、これが炎症を引き起こします。 -

基礎疾患の影響

糖尿病や高血圧などの基礎疾患を持つ高齢者は、目の血流が悪くなったり免疫機能がさらに低下したりします。これにより、まぶたの炎症が発生しやすくなります。 -

外部からの刺激や汚れ

まぶたは外部からの刺激や汚れにさらされやすい部分です。高齢者は目の反射機能が低下し、目をこするなどの行為が増えることもあり、これがまぶたの炎症を引き起こす原因となります。

涙目の具体的な症状

涙目(流涙症)の主な症状には以下のようなものがあります。涙が止まらずにあふれ出る、視界がぼやける、目がウルウルする、目の周りの皮膚がただれる、目やにが多く出る、目の充血、かゆみといった症状が見られます。これらの症状は、単に涙が溢れるだけでなく、目全体の不快感や視界の障害をもたらします。

具体的には、次のような症状が現れることがあります。目が重く感じる、目が熱っぽい、目が開けにくい、異物感がある、疲れやすいといった不快症状です。 このように、涙目は単に涙が溢れるだけでなく、目全体に様々な不快症状を引き起こす可能性があるため、放置せずに適切な治療を受けることが重要です。

涙目に対する基本的な対処法

高齢者の涙目は様々な要因で引き起こされることがあり、その症状は過剰な涙の分泌や視界のぼやけ、目のかゆみなどです。基本的な対処法としては、目の周りを清潔に保ち、 適切な目薬を使用することが有効です。家庭でできる簡単なケアや予防方法には、意識的なまばたきの増加、バランスの取れた食事、 適切なアイウェアの使用、生活習慣の改善が含まれます。これらの対処法を実践することで、涙目の症状を軽減し、目の健康を維持することができます。

清潔を保つ

目の周りを清潔に保つことで、皮膚炎や感染を防ぐ。

清潔なタオルやガーゼで優しく涙を拭き取る。

目薬の使用

人工涙液(人工涙液の点眼薬)を使用して、目の潤いを保つ。

抗ヒスタミン剤や抗炎症剤の点眼薬を医師の指導のもと使用する。

適切な湿度を保つ

室内の湿度を適切に保つために、加湿器を使用する。

エアコンや暖房の直接の風を避ける。

目の休息

長時間の読書やテレビ視聴、パソコン作業を避け、適度に目を休ませる。

家庭でできる簡単なケアや予防方法

温めたタオルを目に当てることで、目の血流を改善し、涙腺の機能を助ける。

1日2回、5~10分程度行う。

まばたきの意識的な増加

意識的にまばたきを増やすことで、目の表面を潤す。

特に読書やパソコン作業中は意識して行う。

バランスの取れた食事

ビタミンAやオメガ-3脂肪酸を含む食品を摂取し、目の健康を保つ。

緑黄色野菜や魚介類を積極的に摂る。

適切なアイウェアの使用

外出時にはサングラスを着用し、風や紫外線から目を守る。

花粉やほこりが多い季節にはゴーグル型の眼鏡を使用する。

生活習慣の改善

十分な睡眠をとることで、目の疲れを軽減する。

ストレスを減らし、リラックスする時間を持つ。

高齢者の涙目がいつ深刻な問題となり、どのタイミングで医師の診察を受けるべきかのガイドライン

高齢者の涙目は、単なる目の乾燥症状から重篤な目の感染症まで、さまざまな原因が考えられます。以下のようなタイミングで医師の診察を受けることが推奨されます。| 涙目が数日続く場合 | 一時的な目の乾燥による涙目であれば、数日で改善するはずです。しかし、数日経っても涙目が続く場合は、何らかの目の異常が考えられるため、早めに眼科を受診しましょう。 |

| 目の痛みや充血がある場合 | 涙目に加えて、目の痛み、目やに、目の充血などの症状がある場合は、目の感染症の可能性があります。特に高齢者は感染症が重症化しやすいため、速やかに眼科を受診する必要があります。 |

| 視力の低下を感じた場合 | 涙目により視力の低下を感じた場合は、角膜の損傷や眼疾患の可能性があるため、すぐに眼科医の診察を受けましょう。 |

| 発熱や全身症状がある場合 | 涙目に加えて発熱や全身けん怠感などの症状がある場合は、全身性の感染症や基礎疾患の可能性もあり、内科などの受診も検討する必要があります。 |

高齢者は目の防御機能が低下しているため、涙目は軽視できない症状です。上記のようなタイミングで早めに医師に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

高齢者の目の健康に詳しい医師やクリニックを探すポイント

高齢者の目の健康に詳しい医師やクリニックを探す方法をご紹介します。

- 眼科専門医を受診する

- 日本眼科学会のウェブサイトから、住所や最寄り駅から「眼科専門医」を検索できます。高齢者の目の病気に詳しい専門医が見つかる可能性が高くなります。

- 大学病院の眼科を受診する

- 大学病院の眼科は最新の知識と設備を持ち、高齢者の目の病気の診療に長けている可能性が高いです。

- インターネットで評判の良いクリニックを探す

- Googleマップなどで「高齢者 眼科」と検索し、評価が高いクリニックを探すのも一つの方法です。

- 高齢者の目の病気に関する情報を参考にする

- クリニックのウェブサイトで、高齢者の目の病気(加齢黄斑変性、緑内障、白内障など)に関する情報が掲載されているかを確認します。

- かかりつけ医や知人に相談する

- かかりつけ医や目の病気を経験した知人に、おすすめの眼科医やクリニックを尋ねるのも参考になります。

高齢者は目の病気にかかりやすく、合併症のリスクも高いため、定期的に専門の眼科を受診し、適切な治療を受けることが何より大切です。上記のポイントを意識して、自分に合った医療機関を見つけることをおすすめします。