体を冷やす食材と温める食べ物!体調を整えるおすすめ対策はこれ!

暑い季節になると、「体を冷やす食べ物や飲み物」が注目されますが、果たしてその効果には本当に科学的な根拠があるのでしょうか? ここでは、こうした食べ物や飲み物が体に与える影響について、物理的・生理学的な観点から詳しく解説します。 さらに、冷たい飲み物が体温に与える影響や、体を冷やす果物や野菜など、知っておきたい興味深い情報もあわせてご紹介します。

- まずは知ろう!「体を冷やす食べ物」

- 身体を冷やすメカニズム

- 冷たい飲み物はなぜ体を冷やすのでしょうか?

- どこまで冷やす?上手な摂取タイミング

- 体を冷やす食べ物は本当に効果があるの?

- 体を冷やす代表食材

- 夏野菜の冷やす力(トマト・キュウリ・ナス)

- 熱帯フルーツの爽やかな風味(バナナ・パイナップル・マンゴー)

- 意外な冷え食材トップ5(白砂糖・コーヒー・牛乳・小麦・大根)

- スイカからセロリまで!体を冷やす果物と野菜

- 水分が多い果物

- 水分が多い野菜

- 今日から始める!体を冷やす食材の簡単レシピ

- 朝食編:スムージーやヨーグルトでサッパリ目覚める方法

- 昼食編:コンビニ・外食で失敗しないメニュー選択

- 夕食編:火を使わずに作れる簡単冷却メニュー

- 冷え性さん必見!体を冷やしすぎないバランス調整術

- 体を温める食材との組み合わせ:おすすめレシピ

- 東洋医学の視点:陰陽バランスと季節ごとの食事

- 自己チェック法:冷えやすい体質かどうかを見極める

- 賢く節約!コスパ重視の「体を冷やす食生活」

- 旬の食材を活かして家計を助ける買い物術

- 冷凍食品や時短調理でラクして続ける工夫

- 医療費削減につなげる長期的な健康投資の考え方

- あなたの健康リテラシーを高める!長く続けるためのポイント

- 信頼できる情報源の見極め方

- 情報過多に惑わされない!自分に合う方法

- モチベーション維持の秘訣:目標設定と進捗管理

- 体を温める食べ物

まずは知ろう!「体を冷やす食べ物」

身体を冷やすメカニズム

体を冷やす食べ物には、食材そのものの性質や体内での代謝過程が関係しています。水分量が多い食材や体温より低い温度で摂取する食べ物は、一時的に体温を下げる効果があるのです。また、体内で消化される際に熱を発生させにくい食材も「冷やす食べ物」として知られています。

消化に必要なエネルギーが少ない食材ほど、体を冷やしやすい傾向があります。たとえば、生野菜や果物は火を通した食材と比べると消化に要するエネルギーが少なく、結果として体温上昇を抑える働きをするのです。特に水分を多く含む夏野菜は、体内の余分な熱を取り除く助けとなります。

食材の持つ性質を理解することで、季節や体調に合わせた食事選びができるようになります。暑い時期に体を冷やす食べ物を上手に取り入れることは、体温調節を助け、夏バテ予防にもつながるでしょう。

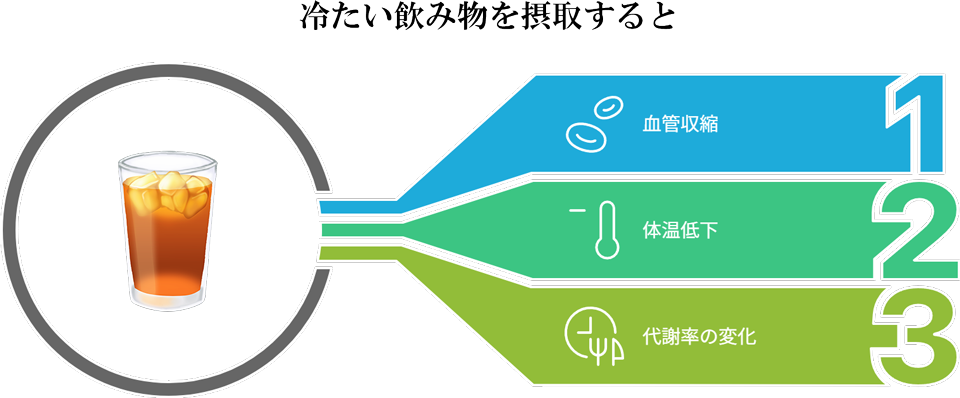

冷たい飲み物はなぜ体を冷やすのでしょうか?

冷たい飲み物を摂取すると、口腔内や食道などの組織が急速に冷却され、これによって血管が収縮し、体内の血液循環が減少します。その結果、体表面に近い部分の血液循環が抑制され、体温の放出が増え、体全体が冷える傾向が生じます。

また、体温が下がると代謝率が低下し、神経が冷感を感知して体温調節反応が起こります。さらに、摂取された飲み物が体内の熱を吸収することで体温が下がり、体表面が冷却されることで体全体が一時的に冷える効果が高まります。

どこまで冷やす?上手な摂取タイミング

体を冷やす食材を取り入れるタイミングは、季節や体調、個人の体質によって調整するのが理想的です。夏場の暑い日中は冷やす効果のある食材を積極的に摂ることで、体温上昇を自然に抑えられます。特に、運動後や入浴後など体が温まっている時に摂取すると効果的でしょう。

とはいえ、冷たい食べ物の食べ過ぎには注意が必要です。胃腸が冷えすぎると消化機能が低下し、かえって体調不良を引き起こすことも。食事の最初に温かいスープを少量取ってから冷たい料理に移る、一度に大量に冷たい食べ物を摂らないなどの工夫が有効です。

就寝前は消化活動が緩やかになるため、冷やす食材の摂取は控えめにするのがおすすめ。体質や体調に合わせて調整しながら、上手に取り入れていきましょう。

体を冷やす食べ物は本当に効果があるの?

暑い季節や運動後には、体を冷やす食べ物が注目されますが、その効果には疑問の声もあります。では、本当に科学的な根拠はあるのでしょうか?

体を冷やす食べ物として代表的なのが、水分とカリウムを豊富に含む果物です。では、なぜこの「水分」と「カリウム」が重要なのでしょうか。

水分を補給すると、それは腎臓で処理されて尿として生成されます。尿は膀胱に蓄えられ、一般的に約400~600mlまで貯めることができます。通常、膀胱に200~300mlの尿がたまると、排尿したくなる感覚が生じます。

排尿時には、体内の余分な熱が尿とともに体外へ放出されるため、これが「体を冷やす」と言われる理由のひとつです。

一方、カリウムは細胞内の水分バランスを維持し、神経や筋肉の正常な働きを支える重要なミネラルです。腎臓は体内のカリウム濃度を調節しており、余分なカリウムは尿として排出されます。これにより体内の水分バランスが整えられ、利尿作用を促します。

つまり、カリウムを多く含む食品を摂取することで尿の排出が促され、それが体温の調節、ひいては「体を冷やす効果」につながっていると考えられています。

体を冷やす代表食材

夏野菜の冷やす力(トマト・キュウリ・ナス)

夏野菜は水分含有量が多く、体を自然に冷やしてくれる食材の代表格です。トマトは高温多湿に弱く夏よりも春や秋のほうが味が美味しいそうです。でも夏に食べる冷やしたトマトって美味しいですよね。トマトは水分だけでなく酸味も持ち合わせており、食欲不振の夏に胃の働きを助けながら体温を下げる効果が期待できます。生で食べるのはもちろん、冷製スープにしても美味しくいただけるでしょう。

キュウリはほとんどが水分で構成されており、体内の余分な熱を取り除く助けとなります。浅漬けやサラダにするだけでなく、スムージーに加えるのも暑い時期のおすすめの食べ方です。ナスは火を通すことも多い野菜ですが、実は夏野菜としても優れた特性があります。茄子漬けなど冷やして食べることで、その効果を最大限に引き出せるでしょう。

これらの夏野菜は旬の時期に摂ることで、より自然な形で体の冷却をサポートしてくれます。彩りも鮮やかなので、食卓が華やかになるのも嬉しい効果です。

熱帯フルーツの爽やかな風味(バナナ・パイナップル・マンゴー)

熱帯原産のフルーツには、体を冷やす特性があることをご存知でしょうか。バナナは常温でも冷蔵してもおいしく食べられ、水分と糖分をバランスよく含んでいるため、エネルギー補給と同時に体を冷やす効果が期待できます。朝食や間食として手軽に取り入れられるのも魅力です。

パイナップルは甘酸っぱい風味が特徴で、食欲が落ちる暑い季節にもさっぱりといただけます。消化酵素を含んでいるため、消化を助けながら体温を穏やかに下げてくれるでしょう。マンゴーも同様に水分が豊富で、冷やして食べることで体内の熱を効果的に取り除く助けとなります。

これらのフルーツはそのまま食べるだけでなく、ヨーグルトに加えたり、スムージーやかき氷のトッピングにしたりと、アレンジ次第で様々な楽しみ方ができます。熱帯フルーツの爽やかな風味は、暑い季節の食卓に涼しさをもたらしてくれるでしょう。

意外な冷え食材トップ5(白砂糖・コーヒー・牛乳・小麦・大根)

体を冷やす食材として、意外と知られていないものをご紹介します。まず白砂糖は精製過程でミネラルが失われており、摂りすぎると体の熱バランスを崩し、冷えの原因となることがあります。甘味料を使う際は黒糖や蜂蜜など、より自然な形のものを選ぶと良いでしょう。

コーヒーは利尿作用があり、体内の水分バランスに影響を与えることがあります。特に冷たいアイスコーヒーは体を冷やす効果が高いため、冷え性の方は温かい飲み物との切り替えを意識すると良いでしょう。牛乳も体を冷やす傾向があり、特に冷たい状態で飲むと胃腸を直接冷やします。

小麦製品は消化に時間がかかり、その間に体の熱が奪われることがあります。そして大根は体を温める効果があるイメージですが、実は生の状態では水分が多く、体を冷やす性質があるのです。これらの食材は決して悪いわけではなく、季節や体調に合わせて上手に取り入れることが大切です。

スイカからセロリまで!体を冷やす果物と野菜

夏の暑さを和らげるために、体を冷やす効果のある果物と野菜をご紹介します。これらの果物は、水分を豊富に含んでいるため、熱中症予防や体温調節に役立ちます。

水分が多い果物

|

スイカ | 89%の水分を含むスイカは、夏の代表的なフルーツです。爽やかな甘さと水分補給を兼ね備えています。 |

|

トマト | トマトは94%が水分で構成されています。サラダやスープに加えて、体を冷やす効果を享受しましょう。 |

|

梨 | 梨は88%が水分でできており、シャリッとした食感が特徴です。生食やジュースに最適です。 |

|

バナナ | バナナは75%が水分で、エネルギー源としても優れています。朝食や食後のデザートにどうぞ。 |

|

いちご | いちごも水分が豊富で、ビタミンCや食物繊維も含まれています。サラダやスムージーに取り入れてみてください。 |

水分が多い野菜

|

キュウリ | キュウリは非常に水分が多く、約96%が水分で構成されています。そのため、さっぱりとした食感が特徴で、暑い季節に特に人気があります。 |

|

レタス | レタスも水分が豊富で、約95%が水分です。さっぱりとした味わいと軽やかな食感が特徴で、サラダやサンドイッチによく使われます。 |

|

トマト | トマトにも水分が多く含まれており、約94%が水分です。ジューシーな食感と爽やかな酸味が特徴で、料理の際にさまざまな用途に使われます。 |

|

ピーマン | ピーマンも水分が多く、約93%が水分です。さっぱりとした食感と甘みがあり、炒め物やサラダなどによく用いられます。 |

|

セロリ | セロリは水分が豊富で、約95%が水分です。シャキシャキとした食感とさわやかな味わいが特徴で、生食やサラダなどでよく利用されます。 |

今日から始める!体を冷やす食材の簡単レシピ

朝食編:スムージーやヨーグルトでサッパリ目覚める方法

暑い季節の朝は、体を冷やす食材を活用したさっぱりメニューで一日をスタートさせましょう。フルーツスムージーは手軽に作れて栄養も摂れる理想的な朝食です。バナナやリンゴに、キュウリやレタスなどの野菜を加えるとさらにひんやり効果がアップします。ミキサーで撹拌する際に氷を加えれば、より冷たさが増すでしょう。

ヨーグルトも朝食におすすめの冷やす食材です。プレーンヨーグルトに季節のフルーツをトッピングするだけで、爽やかな朝食の完成です。ミントの葉を少し添えると、見た目も香りも涼しさが増します。暑さで食欲がない朝でも、これなら無理なく食べられるはずです。

朝食時に冷たい飲み物を取り入れるのも効果的です。水出し緑茶やハーブティーを前日から冷蔵庫で準備しておけば、忙しい朝でも手軽に体を冷やす効果が期待できます。一日の始まりから体温調節を意識することで、暑い日も快適に過ごせるでしょう。

昼食編:コンビニ・外食で失敗しないメニュー選択

忙しい平日の昼食は、コンビニや外食に頼ることも多いものです。そんなときでも、体を冷やす食材を意識して選ぶことができます。コンビニでは、野菜サラダやサンドイッチがおすすめです。特に野菜が豊富に入ったサンドイッチは、水分と食物繊維が豊富で体を自然に冷やしてくれます。

外食時には、冷やし中華やそうめん、冷製パスタなどの冷たい麺類が定番の選択肢です。ただし、脂っこいドレッシングやタレには注意が必要。さっぱりとしたポン酢や柑橘系の調味料を選ぶと、より体を冷やす効果が期待できるでしょう。また、生野菜をたっぷり使った料理や、冷製スープも良い選択肢となります。

デザートを選ぶ際は、生のフルーツやシャーベットタイプのものがおすすめです。クリームたっぷりのケーキよりも、フルーツをベースにしたものを選ぶと、体を冷やしながら甘味も楽しめるでしょう。外出先での食事選びも、少し意識するだけで体調管理につながります。

夕食編:火を使わずに作れる簡単冷却メニュー

暑い夏の夕食時、キッチンでの調理で家中が熱くなるのを避けたいもの。そんなときには、火を使わずに作れる冷却メニューが大活躍します。冷やしトマトや浅漬け、簡単マリネなど、生野菜をさっと調味料で和えるだけの一品は、調理時間も短く体も冷やしてくれる一石二鳥のメニューです。

お刺身や冷奴も火を使わない定番の選択肢。特に冷奴は、薬味や醤油だけでなく、キムチや納豆、オクラなどをトッピングすることで、栄養バランスも向上します。また、市販のロースト肉や茹で鶏を活用した冷製チキンサラダも、タンパク質が摂れて満足感のある一品になるでしょう。

前日の残りご飯で作る冷製リゾットも、忙しい平日の救世主です。野菜ジュースをベースにして、刻んだ野菜とご飯を和えるだけで、見た目にも涼やかな一皿になります。火を使わない料理は、暑さを増やさないだけでなく、夏の貴重な時間を節約できるメリットもあるのです。

冷え性さん必見!体を冷やしすぎないバランス調整術

体を温める食材との組み合わせ:おすすめレシピ

冷え性の方や体調に合わせて、体を冷やす食材と温める食材をバランスよく取り入れることが大切です。例えば、冷たいそうめんに生姜やねぎなどの薬味を加えることで、冷えすぎを防ぎながらさっぱりと食べられます。また、サラダに少量のスパイス(黒コショウや唐辛子)を加えると、体を温める効果とさっぱり感の両方が楽しめるでしょう。

夏野菜を使った料理でも工夫次第で体を温めることができます。例えば、冷製スープに少量の温める効果のあるハーブ(シナモンやクローブなど)を加えることで、胃腸を冷やしすぎない配慮ができます。冷やし中華のタレに少量の生姜やごま油を加えるのも、バランスを取る良い方法です。

デザートでは、冷たいフルーツを使いながらも、シナモンやナツメグなどの温かみのあるスパイスを加えると、体の冷えすぎを防ぐことができます。体を冷やす食材と温める食材の特性を理解し、その日の体調や気候に合わせて組み合わせを調整していくのがコツです。

東洋医学の視点:陰陽バランスと季節ごとの食事

東洋医学では、食材には「陰」と「陽」の性質があるとされています。体を冷やす食材は「陰性食材」と呼ばれ、水分が多く、生で食べることが多いのが特徴です。一方、体を温める「陽性食材」は、乾燥していたり、火を通して食べることが多かったりします。この考え方を基に、季節や体調に合わせた食事選びができます。

夏は自然と陽の気が強まる時期。そこに陽性の強い食材を取りすぎると、体内のバランスが崩れる可能性があります。そのため、夏は陰性の食材を適度に取り入れて体のバランスを整えるのが理想的です。ただし、冷たい飲食物の摂りすぎは胃腸の機能を弱めてしまうので、程よい冷却が鍵となります。

秋から冬にかけては、徐々に陽性食材の割合を増やしていくとよいでしょう。季節の変わり目には特に体調を崩しやすいため、急激な食生活の変化は避け、少しずつ調整していくことが大切です。季節の移り変わりを感じながら、体に合った食材選びを心がけましょう。

自己チェック法:冷えやすい体質かどうかを見極める

自分が冷えやすい体質かどうかを知ることは、適切な食事選びの第一歩です。朝起きた時や入浴後に手足が冷たく感じる、季節の変わり目に体調を崩しやすい、暑い日でも冷房が苦手といった特徴があれば、冷えやすい体質かもしれません。また、お腹や背中、首筋など、特定の部位だけが冷えを感じるという方も少なくありません。

日々の体調変化を観察することも大切です。食事内容と体調の関連性に注目してみましょう。冷たい飲食物を摂った後に胃の不快感や疲労感を感じることが多い場合は、体が冷えに敏感である可能性があります。逆に、暑い時期でも温かい食事の方が元気になるという場合も、冷えに注意が必要かもしれません。

体質は生まれつきの部分もありますが、生活習慣によって変化することもあります。自分の体の声に耳を傾け、無理なく調整していくことが長期的な健康につながります。自己観察を続けることで、自分に合った食事選びができるようになるでしょう。

賢く節約!コスパ重視の「体を冷やす食生活」

旬の食材を活かして家計を助ける買い物術

体を冷やす食材を取り入れる際、季節の旬のものを選ぶと栄養価が高いうえに価格も手頃です。夏の時期には地元の直売所や朝市を利用すると、新鮮な夏野菜を安く手に入れることができます。特にトマトやキュウリ、ナスなどは旬の時期に大量に出回るため、この時期に積極的に取り入れるのがおすすめです。

また、まとめ買いした野菜は適切に保存することで長持ちさせることができます。例えば、レタスは根元を水に浸して立てて保存する、トマトは常温で保存するなど、それぞれの野菜に合った保存方法を知っておくと無駄なく使い切れるでしょう。野菜の鮮度が落ちてきたら、スムージーや冷製スープにすることで、最後まで栄養を逃さず摂取できます。

冷凍フルーツも賢い選択肢です。季節のフルーツを安い時期に買って自分で冷凍しておくと、オフシーズンでも手軽に体を冷やす食材として活用できます。食材の特性を理解し、旬を上手に利用することで、健康にも家計にも優しい食生活が実現できるのです。

冷凍食品や時短調理でラクして続ける工夫

忙しい日々の中で、体を冷やす食生活を無理なく続けるには、冷凍食品や時短テクニックの活用が欠かせません。冷凍野菜は栄養価を保ったまま保存できるため、常備しておくと便利です。冷凍したほうれん草やブロッコリーは、解凍後サラダに加えるだけで、簡単に栄養価の高い一品になります。

自家製の冷凍ストックも強い味方です。週末に時間がある時に野菜を茹でて小分けにして冷凍しておけば、平日の食事作りが格段にラクになります。また、ブレンダーやフードプロセッサーなどの調理器具を活用すれば、スムージーや冷製スープの準備時間を大幅に短縮できるでしょう。

作り置きの冷製ソースやドレッシングも時短の強い味方です。柑橘系のドレッシングや、ヨーグルトベースのソースを冷蔵庫に常備しておけば、生野菜をさっとかけるだけで立派な一品に。継続は力なりという言葉通り、無理なく続けられる仕組みを作ることが、健康的な食習慣の定着につながります。

医療費削減につなげる長期的な健康投資の考え方

体を冷やす食材と温める食材をバランスよく取り入れた食生活は、単なる体調管理だけでなく、長期的な健康維持にもつながります。体温調節が正常に行われることで免疫力が保たれ、さまざまな病気のリスクを減らす可能性があるのです。これは将来的な医療費削減という観点からも、価値ある健康投資といえるでしょう。

食事による体調管理は、薬に頼らない自然な健康法の一つです。季節の変わり目や体調不良の際に、すぐに薬に頼るのではなく、まずは食事内容を見直してみるという習慣が身につくと、長い目で見て健康維持に役立ちます。体に合った食生活を送ることで、不調を未然に防ぐ予防医学的な効果も期待できるでしょう。

健康は一朝一夕には作られません。日々の小さな選択の積み重ねが、将来の健康状態を左右します。今日からできる食生活の見直しを、長期的な自己投資として捉えてみてはいかがでしょうか。未来の自分に感謝される選択を、今からはじめることができるのです。

あなたの健康リテラシーを高める!長く続けるためのポイント

信頼できる情報源の見極め方

食と健康に関する情報は氾濫しており、どの情報を信じるべきか迷うことも多いでしょう。信頼できる情報源を見極めるポイントは、発信元が明確であることです。厚生労働省や各地方自治体の公的機関が発信している情報は、科学的根拠に基づいている場合が多く、参考にする価値があります。

書籍を選ぶ際は、著者のバックグラウンドや実績をチェックしましょう。栄養学や食品科学の専門家、長年の臨床経験を持つ医師などが執筆したものは、信頼性が高い傾向にあります。また、特定の商品やサービスの宣伝色が強い情報には注意が必要です。中立的な立場から書かれた情報を優先的に参考にすると良いでしょう。

インターネットの情報を利用する際は、更新日時や参考文献が明記されているかどうかも重要なチェックポイントです。最新の知見に基づいた情報かどうかを確認し、複数の情報源を比較検討することで、より確かな判断ができるようになります。正しい情報を選ぶ目を養うことも、健康リテラシーを高める重要な一歩なのです。

情報過多に惑わされない!自分に合う方法

健康や食に関する情報は日々更新され、時に矛盾する内容に出会うこともあります。そんな情報の海の中で迷わないためには、まず自分の体調や体質を基準にすることが大切です。どんなに評判の良い食事法でも、実践して体調が優れないのであれば、それはあなたに合っていない可能性があります。

新しい食習慣を取り入れる際は、一度にすべてを変えるのではなく、少しずつ試していくアプローチが有効です。例えば、まずは朝食だけ体を冷やす食材を意識してみる、週に2~3日だけ実践してみるなど、小さな変化から始めてみましょう。そして、体調の変化を記録することで、自分にとって本当に効果的な方法が見えてきます。

また、食事は楽しみの一つでもあります。健康のためとはいえ、ストレスを感じるような無理な制限は長続きしません。自分の好みや生活リズムに合わせながら、楽しく続けられる方法を見つけることが、長期的な健康維持の秘訣です。正解は一つではなく、あなた自身の中にあるのです。

モチベーション維持の秘訣:目標設定と進捗管理

健康的な食習慣を長く続けるには、適切な目標設定と進捗管理が欠かせません。まずは具体的で達成可能な小さな目標を設定しましょう。例えば「毎日の食事に生野菜を一皿加える」「週に3回は冷製スープを作る」など、明確な行動目標があると取り組みやすくなります。

続けるためのコツは記録をつけること。食事内容と体調の変化を日記やアプリに記録していくと、自分の体に合った食事パターンが見えてきます。また、写真に残すのも良い方法です。食事の写真を撮ることで、色とりどりの野菜や果物をどれだけ取り入れているか視覚的に確認できます。

一人で続けるのが難しい場合は、家族や友人と一緒に取り組むのも効果的です。お互いの発見を共有したり、新しいレシピを教え合ったりすることで、楽しみながら継続できるでしょう。小さな成功体験を積み重ね、自分の体と向き合う時間を大切にすることで、無理なく健康的な食習慣を育んでいけるのです。

体を温める食べ物

体を冷やす食べ物をご紹介しましたが、反対に温める食べ物についても少しお伝えします。

- 生姜

- 生姜を摂取すると体が温まる主な理由は、その中に含まれるジンゲロールという成分にあります。ジンゲロールは生姜の辛味成分であり、以下のような体を温める効果があります。

血行促進 ジンゲロールは血管を拡張させる作用があり、血行を促進します。血管が広がることで、血液の流れが良くなり、体内の熱が効率よく循環します。 新陳代謝の増加 ジンゲロールは新陳代謝を促進し、体内でのエネルギー生産を助けます。これにより、体内での熱産生が増加し、体温が上昇します。 炎症の抑制 ジンゲロールには抗炎症作用があり、炎症を抑制する効果があります。炎症が抑制されると、体内の熱が正常に調節され、体温が上昇します。 消化器官の刺激 生姜には消化器官を刺激する効果があります。消化器官が刺激されると、消化活動が活発化し、体温が上昇します。 - にんにく

- にんにくを摂取すると体が温まる主な理由は、その中に含まれるアリシンという成分にあります。アリシンはにんにくの特徴的な匂いや風味をもたらす硫化アリルという化合物の一種です。アリシンには、以下のような体を温める効果があります。

血行促進 アリシンは血管を拡張させる作用があり、血行を促進します。血管が広がることで、血液の循環が良くなり、体内の熱が効率よく分散されます。 新陳代謝の増加 アリシンは新陳代謝を促進し、体内でのエネルギー生産を助けます。これにより、体内での熱産生が増加し、体温が上昇します 免疫力の向上 アリシンには抗菌作用があり、免疫力を高める効果があります。免疫系の活性化により、体内の炎症や感染を防ぎ、体温の上昇に貢献します。

生姜もにんにくもいくつかの要因が組み合わさって体が温まる効果が得られると考えられています。ただし、個々の体質や健康状態によって効果は異なるため、適量を摂取することが重要です。

体を冷やす食べ物のまとめ

- 水分量が多い食材は体を冷やす効果がある

- 生野菜や果物は消化エネルギーが少ない

- 冷たい飲み物は血管を収縮させる

- トマト・キュウリ・ナスなどの夏野菜が効果的

- 熱帯フルーツも体を冷やす特性がある

- 意外な冷え食材に白砂糖やコーヒーも

- スイカは水分含有量89%の夏の定番

- 体を冷やす食材と温める食材をバランスよく

- 東洋医学では陰陽バランスを重視

- 旬の食材を選ぶとコスパも栄養価も良い

- 冷凍ストックや時短調理法の活用が大切

- 小さな目標設定と記録で継続しやすく

- 生姜のジンゲロールは血行を促進

- にんにくのアリシンも体を温める